على الطرقات يراقب نول الأيام ..من بيته عند (حدبة الأرض)

عن شعر حسين عبداللطيف ودلالاته

ماخبأت دموعي

في خابية

في قبوالبيت

بل في عيد البوقات بكيت

حسين عبداللطيف- من قصيدة ( في عيد البوقات)

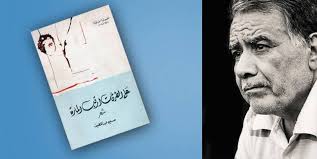

احتفى مهرجان المربد الشعري في البصرة في إحدى دوراته بالشاعر الراحل حسين عبداللطيف.

والعودة إلى شعره لهذه المناسبة أو سواها- أو حتى دون مناسبة- يمثل لي استذكاراً لنكهة وأسلوب مغايرين في الكتابة الشعرية.وذلك ما جعل من الصعوبة تحقيب أو تجييل حسين عبداللطيف- وشعره بالأحرى- ضمن جيل محدد ،كما دأب النقد الشعري العراقي أن يفعل مع سواه من الشعراء.فهو من مواليد منتصف الأربعينيات لكنه تفاعل شعرياً مع جيل السبعينيات التي جاء في مطلعها للنشر. وتميز شعره بمذاق الستينيات الرافض والمنفعل، إضافة إلى صور السبعينيين وميلهم إلى الموروث الحكائي والرموزالمطوّرة..

إنه عصِيٌّ على الفهرسة ؛لأنه يمتلك خصوصيته منذ ديوانه الأول( على الطرقات أرقب المارّة) بغداد1977. لذا نقترح قراءته ضمن آليات خطابه المختلف ، والمستفيد دون شك من إنجازات سابقيه ومعاصريه .وفرادته المميزة والعصية على التصنيف الجيلي تذكرنا استطراداً بموقع ابن مدينته الشاعر-غير المفهرَس أيضاً في حقبة محددة- أعني محمود البريكان الذي اكتفى بمراقبة الحياة دون أن يدنو من تفاصيلها. أو في الأقل هذا ما يوحيه لنا في قصيدته( حارس الفنار) ، فهو ذاك المطل على حركة الأشياء ساكناً مترفعاً عن عادياتها دون أن يتحرك ،راضياً بالرصد والمراقبة والتأمل..تأمل سينقل قصيدته من الغنائية والموسيقى الوزنية إلى هدوء يتكتل في فضائه كلامه الشعري كموجة تتحرك بلطف ،ولكن بنظام ، صوب هدفها.

كان حسين عبداللطيف في ذلك الديوان يراقب المارة .فصارت بنية العزلة من أكثر المفاتيح الدلالية لقراءته .إنها تشبه الخلية المعنوية المولِّدة التي يتحدث عنها نقاد المعنى والموضوعاتيون مثل جان بيير ريشار،.وهي جملة أو حزمة كلامية ذات معنى تتوالد منها معان نصية أخرى تتنوع عليها وتعود إليها.

للدخول إلى عمارته الشعرية الباذخة لابد من استخدام مفتاح العزلة لآ، ولكنها عزلة يقظة لذا قرنها في ديوانه الأول بالمراقبة .. مراقبة المارة والتأمل في الإنسان.

فهو في المقطع الذي قدمت به هذه الإستعادة يفصح عن اختلافه وتفرده ،

ففي عيد البوقات حيث يحتفل الجميع تراه يبكي .وواضح أن مرجعية النص هو قول المتنبي:

إذا كان بعض الناس سيفاً لدولةٍ

ففي الناس بوقاتٌ لها وطبولُ

يختار الشاعر أن يبكي وسط زعيق البوقات وفي عيدها.متمماً جملة شعرية كبيرة بدأ بها قصيدته.

وفي قصيدة نشرها منتصف الثمانينيات تتأكد هذه الثيمة ، فيقول في قصيدته ( أدراج الرياح):

بيتي

هنا بيتي

صحتُ..

وأومأتُ

لكنما السابلةُ

مرّوا على بيتي

ولم يروا بابَه

المارة في الديوان الأول أصبحوا (السابلة) في ديوانه اللاحق.وهم في الحالين عابرون بلا معنى محدد ،ما جعله يتأملهم، ويقرأ في شخوصهم سردية الحياة المريرة وعذاباتها.

وهم قساة بغير إرادتهم، منشغلون عنه، وكأنهم هنا يثأرون من بكائه في أعيادهم، فيمرون ببيته متجاهلين حتى بابه الذي هو عتبته ومدخله ،وإشارة إلفته وعلامة إنسانيته المجتمعية..

إننا جميعاً مارّون حول العالم كما يقال، والحياة رحلة معروفة النهاية يتحايل الإنسان كي يتغافل عنها ليعيش.ومن يتأمل تلك النهاية قبل أوانها يصيبه الفزع والألم، فينكفئ داخل ذاته، إذ لا جواب لسؤال البقاء والفناء، وسر الحياة والموت..

في قصيدة أخرى من فترة الثمانينيات ذاتها هي ( المراكب) تتوسع خلية العزلة المعنوية ، فيراقب حسين عبداللطيف السفن هذه المرة، كالسندباد حين يخلو من البحر والأسفار. إنه منعزل بينما تمر المراكب التي لاتحمله؛ لأنه لا يملك النول أو الأجرة.فيظل يتابع تلك المراكب المغادرة أسِفاً:

..كان هذا

وكنا نجيل النظر

في المراكب مبحرةً دوننا

دون ذاك المسافر لم يدفع ( الناولون)

وقد أنزلوه إلى اليابسة

جالس بين أسماله ينتحب

– وهو يرنو إلى البحر- في أسفٍ عاطل

مثل أحلامه العاطلة

وإذا كان السياب يتمنى حين كان مهاجراً أن السفائن لا تقاضي راكبيها عن سفار

كي يستطيع العودة ،فإن رحلة حسين عبداللطيف عكسية، لأنه يريد المغادرة لكن الربابنة أنزلوه على اليابسة لفقره، فانعزل في يابسة قفر،لن ينجو هذا المسافر من أفاعيها التي لم يستطع تفادي لدغاتها،بما حمل من نبات ، يتوهم مثل سلفه جلجامش أنه يحميه منها..هذا الإنسان المقذوف على اليابسة منعزل ومهزوم..سيقول عنه في قصيدة لاحقة أواخر الثمانينيات هي ( الدريئة) إنه يوسف الذي تأكل الطير من رأسه حياًً، ضلوعه المزامير، لكنه يقود الرعاة إلى نجمة الصبح.

في هذه القصيدة يصرخ الشاعر : إنه السر،معترفاً بأن ما في دِنانه وإنائه قليل من الخمر والورد.وثيابه فقيرة .رغم ذلك يجرؤ على أن يهمس بوعدٍ متشكك تدلنا على احتماليته استخدام (قد) كأداة للتقليل ، حين يستدرك أخيراً:

ولكنني

(قد) أفيض

لأغمر بالماء

وجه الظلام

إن التوترالذي تزخر به قصيدة حسين عبداللطيف ناجم عن هذا التعارض بين العزلة والرغبة بالخروج، المراقبة من اليابسىة التي انعزل مرغماً في قفرها وفقرها ،فتضج قصيدته شعراً يضيق وعاؤه بها، كما تضيق هي به..ثمة تنازع إذن بين(شعر ) وافر يزخ وينثال، و(قصيدة) تبحث عن طريقها دون مظلةتحت شمس الكلمات.هذا التنازع هو التجلي الفني لنزاع أكثر عنفاً بين التقاطات الشاعر: خارج النص،على أرض الواقع الجسدي،وبين ما يترشح من ذلك كله شعراً(داخل) جسد القصيدة، وفي خلاياها المعنوية والبنائية.والواقع الذي تقيمه على الورق.تنازع بين وجود خارجي واقعي كمتن ، ووجود افتراضي بمعنى الحياة الورقية للبنية الجمالية للقصيدة كمبنى فني.

حلاًّ لهذه الإشكالية يلجأ حسين عبداللطيف إلى التكثيف. فتأتي قصيدته غالباً مختزلة، قصيرة ، محتدمة. بعد سنوات من تشخيصي هذا لمزايا التكثيف والقصر في قصيدته سيكتب حسين عبداللطيف (هايكوات) شعرية شديدة القصر وينشرها في أواخر حياته.

تبدأ قصيدة حسين عبداللطيف استهلالها من أتون شعري، وتظل مثل سَوْرة ترابية تدور في مكانها ،ضاجَّة داخل أسوارها.ترفع الأشياء بعنف إلى الأعلى ، ثم تذروها بعيداً إلى المركز والبؤرة الشعرية في الدائرة التي تصنعها، ثم إلى فضاء كثيف. فتهحم على موضوعها مرة واحدة، كاشفة حكمتها.

تبدأ قصيدته ( في عيد البوقات) بمقطع عنوانه ( الشخص خاصتي) :

قدمايَ مفلطحتان

وفمي أعجف

يداي

بحبال القنّب موثقتان

آدم

وسط عراء منبوذ

غربان

وملائكة سود

تتضاحك

وتعابث

أعضاءه

تتمحور القصيدة حول الذات بدءاً من عنوانها، فهو الشخص المفرد فيها كما هو في العالم، مؤكداً ذاته بعبارة تصف عائدية الشخص إليه، وتركزها في ما سيلي من وقائع نصية.ثم تتحرك باتجاهات ثلاثة:الأنا -آدم- العالم.

آدم يهمنا هنا لأنه الإنسان الأول الكوني .منبوذ في معاناة وجوده كما هو في الحاضر والمستقبل.وسط عراء العالم الذي يمكن تأويله بأنه انعكاس لعراء ولادة الإنسان..أي أنه محكوم بالوحدة منذ الخليقة الاولى.

لقد أجرى حسين عبداللطيف هنا تعديلاً على قصة الخليقة ، فما فعله ابن آدم بقتل أخيه أصبح عقاباً لآدم وذريته من بعد.والغراب لا يدله على قبر لائق بجثة القتيل بل يهاجم أعضاءه العارية.

وكملاحظة فنية سنرى انعكاس القيد الذي يقيد الشخص( يداه موثقتان) على إيقاع القصيدة .فالقصيدة موسيقياً مقيدة بلا حركات.وهذا يؤكد التماهي بين المعنى والإيقاع.إن تسعة من أبيات القصيدة الأحد عشر مقيدة بالسكون.وحتى البيتان المتحركان(غربان- تعابث) رغم حركتهما متصلان بالبيت الموقوف الذي يليهما.القصيدة واقفة في فضاء سَوْرتها بغضب ، يصبح معه حتى الإيقاع صدى لإيقاع النفس وتوترها. لكن يجب ملاحظة أنه غضب مكتوم يتفجر وسرعان ما يستسلم لنهايته.

يشيّد حسين عبداللطيف معمار قصيدته بسقف واضح، واطئ ٍ بل يصل أحياناً حد السهل الممتنع ،بشكل خاص حين يوظّف الشعبويات والأمثولات التراثية المتداولة في الحياة اليومية، وستصل كما نرى لاحقاً إلى المفردة الشعبية ..

لكن عمق فكرته تنقذ قصيدته فيلمُّ ما تذروه الرياح من حكايات وخرافات وطقوس شعبية ؛ليصوغها بدلالة شعرية معمقة.وفي واحدة من إشارات ديوانه الأول يقول إنه (تعدّى استخدام المفردات العامية إلى المدلول الشعبي).وذلك اعتراف بسطوة البدئية والعفوية على فكره رغم عمقه وتأمله.إنه يراهن على البراءة ويهجر الحذلقات الشعرية ويجافي التعقيد البنائي .ويصل من هنا إلى العناية بالخليقة خارج الإنسان وماحوله.أعني الطبيعة التي وهبت شعره ألفته اللافتة.

ألْفته نقلت قصيدته إلى عالم خليقي يناظر استدعاءات الرسامين للكون البدئي البكر قبل أن تمتد يد الإنسان لتشوهه بالديكورية والمظهرية، فتحاذي المخيلة وعيا طفلا وإحساسا مبرّأً يؤاخي القطرب والهدهد والجَمل، والنارَ والدخان والسماء. النار هي التي يقول عنها في هايكو مؤثروتوقيع بليغ إنها( تحتدم غيظاً لأن لهبها أكثر فتوةً منها ) . كنت أشيد حينها باهتمامه الخليقي واستشهد بقصيدة شهيرة له عن ( رهط الطير في حضرة العراق) حيث احتشدت طيور من شتى الأصناف وتداعت أسماؤها ، والتي تواصل بعدها اهتمام الشاعر بالعالم الخليقي ممثلاً بالطير والحيوان..وبالطبيعة..مواصلاً اشتغالات شعراء كانوا نمذجه الأثير في الكتابة الشعرية وفي مقدمتهم لوركا شاعر الغجر الأليف والمؤثر.

أهداني حسين عبداللطيف في الثمانينيات مقطوعة من شعره أحالتني إلى لوركا وعوالمه الأليفة المكتنزة بالدلالات ، بإشارات تضمنتها المقطوعة عن البحر والريح والثور الجريح خاصة.يكتب حسين:

البحر مثل الريح

البحر لا يستريح

البحر في الساحة

قرن من القصدير

ثور جريح

وتصل الألفة حدّ استخدام حسين عبداللطيف للمفردة عامية الدلالة والإشتقاق أيضاً.

فهو يستخدم الفعل ( يفترّ) مرتين بمعنى(يدور) كما الحال في الإستخدام العامي،في قصيدته (فرّارة) .ويستخدم الفعل( يتعدى) بمعنى (يمر) ( يتعدى شخص ما نحو المقهى)، ويستخدم لفظة (آخ) للتوجع مرتين(آخ، إذ ضيعتني ،آخ).ويستخدم الفعل (أسوّي) بمعنى أفعل كما هو في العامية.في قصيدته ( في عداد الذكرى): (ماذا أسوّي أنا مع البريد؟) والفعل( يصير) يمعنى (يصح) في القصيدة ذاتها .

إن العامية منبثة في طيات خطابه الشعري كوسيلة لكسر التقليد في المقام الأول.وهي ذات مرجعيات أدبية أحياناً.كاستخدامه للتناص مع البيت الشائع المغنّى بصيغته المغلوطة في بيت يقدم به قصيدة الديوان الأولى ( على الطرقات أرقب المارة):

ولأقعدنَّ على الطريق وأشتكي

وأقول ( مظلوماً) وأنت ظلمتني

ذاكرة لا تنفد كثيراًما أمدّت الشاعر بصور واستعارات بالغة التأثير.فالأغنية الريفية التي تتحدث عن امرأة تبكي وتعتل بالدخان الذي يُسيل الدموع. وقد كان السياب قد صنع انزياحاً وتعديلاً طريفاً على الأغنية حين قال:

وكم ذرفنا ليلة الوداع من دموع

ثم اعتللنا خوف أن نلام بالمطر

اما حسين عبداللطيف فيحيل التعلة إلى النار ذاتها.فهي بخيلة دون دخان.هنا كان عليها أن تنتحل الأعذار:

ياللنار..

كم كان عليها

تدبير الأعذار

بدون دخان

وثمة (ملهي الرعاة) الطير الصغير الذي يجعل الرعاة يلاحقونه ،وهو يقفز كلما اقتربوا منه وحسبوا أنهم اصطادوه ، ويصبح لدى الشاعر رمزاً يعادل الحلم الهارب العصي على التحقق، كلما حسبنا أنه بات وشيكاً.

إن الطقوس تصنع للشاعر فضاءً شعرياً يستمد سموه من اقتران الغيب والقدر القاسي.أما أرض اليومي المعاش فتصنع سقفاً واطئاً يحدّ من قوة الخيال.

وربما حضر الإثنان معاً: اليومي والقدري.وهذا ما فعله في قصيدته المهمة ( نول الأيام) التي تحكي عن موت (جدة)، هي شجرة تتيبس فيما تظل ثمرتها بادية للعيان.

إن الزمن يغزل خيوطه ليصنع الكفن. ولا يملك الإنسان إلا مواجهتها بصحن الماء والآس في وسطه.، والشمعة الوحيدة التي لاتبدد ظلام القبر.

تبدأ القصيدة بعين (تتحرر من ربقتها) فترى ما لا يُرى. وتنتهي بعين( لاتحفل بالشجرة دون الثمرة) لكن المأساة تكمن في أن الثمرةمسكونة هي الأخرى بالدودة في قلبها ما يرشحها للموت لاحقاً. دورة حياة غريبة لا يملك الشاعر إزاءها إلا الرثاء والنواح والتذكير بما تخبئ الأيام :

هل صدّقتَ الآن؟!

ما تنسجُ في النول الأيام.

لقد كان موت الجدة- الشجرة إيذاناً بأن (الشمعة إذ تطعن في السنّ، يشوب الصمت) وينطفئ كل شيء.

وسوف يواصل حسين عبداللطيف عزلته الملونة بالحزن والرثاء، حتى يكتب معتلاً ديوانه (أميرمن أور) في رثاء الرسام المغترب أحمد االجاسم المعروف بأحمد أمير ، وهي ذات مكانة في شعره، كونها قصائد نثر، مايؤكد انفتاح فكر الشاعر وعدم جموده عند التفعيلة التي كتبها طويلاً، ويعكس إيمانه بحريته في الأسلوب. ولقد قرأت الديوان نقدياً في كتابي (الثمرة المحرمة) بكونه ينطوي على مرثاة للنفس من خلال الرسام المرثي. ويظهر ذلك من خلال إقحام الشاعر نفسه في مصير المرثي ، يعينه على ذلك اعتلال صحته ومرضه الذي سيطول حتى رحيله المفجع:

الآن

وقد انتهينا من كل شيء

…فلم يعد من طائل وراء هذا السعي المحموم

في هذا العالم

حيث الغلبة للأفعى

في اقتناص الأبدية وحيازتها منك

الجهود كلها باطلة تقريبا

وابنة الندم

تناص صريح مع القول اللاهوتي بأن الكل باطل وقبض ريح .هنا أيضاً تحضر قصة الأفعى التي سلبت جلجامش عشبةالخلود التي أعطاه إياها جده أتونبشتم.وحسب أنها ستخلده وتقهر الموت الذي أنزل به كارثة موت صديقه أنكيدو،ورأى في ميتته مصرعه أيضاً.الغلبة للأفعى التي عاشت بدلاً عن الإنسان ..

حزن معرفي تؤصله المعتقدات والملاحم والأمثولات ذلك الذي عصف بحسين عبداللطيف وهو يراقب الأيام تغزل نولها كفناً، والسفن تغادر بينما هو على اليابسة يتأمل السابلة الذي يمرون ولا يتوقفون عند بابه.حيث بيته الكائن (عند حدبة الأرض) كما قال……

موقع الكاتب حاتم الصكر يهتم بأعمال الكاتب

موقع الكاتب حاتم الصكر يهتم بأعمال الكاتب