سفر متأخر لأيامي الشعريّة: شهادة عن زائر الفجأة غير المحسوبة.

جريدة القدس العربي العدد الأسبوعي-النسخة الورقية : الأحد2/8/2024

حاتم الصكَر

الشعر هو أول تعارف في فضاء الثقافة والأدب. نقدم أنفسنا دخلاء طارئين عليه. إنه يجهلنا، ونحن نعرفه بما نشكّل له من ملامح نتصورها ولا نتيقن منها، تظل بعيدة عن وجهه مهما حسبنا أننا اقتربنا منه.

وبالإيغال في تلك الضيافة والتنقل بين الأمكنة والأجواء التي يضمها فضاؤه، نتعرف على أنفسنا وأين نحن منه.

ثم فجأة تصبح لنا عليه دالة يوثقها هفْوُنا لنكون من الأسرة الشعرية بحبل القصيدة السرّي.

وكما يحصل للأبناء من هجرة أو هجر أو ابتعاد، ننال مايشبه ذلك؛ فنغيب عن الشعر أو يغيب عنا.

كتبتُ الشعر شان أغلب مثقفي جيلي وأجيال الكتاب العرب. الشعر هو ميدان اختبارهم الأول وفتوتهم الأدبية التي تمتحن قدراتها، وترقى أو تنمو في ظلاله. ونالني الهجر والهجرة من البيت الشعري بعد سنوات من سكناه، كما سيحصل لي من هجرة حقيقية في أكثر من مكان بعد ذلك. وقد كتب صديقي الشاعر الراحل الدكتور عبد العزيز المقالح ديواناً أسماه «كتاب الأصدقاء» كان فيه أول شاعر معاصر، بحدود اطلاعي، يتسامى ويخصص مساحة كبيرة كهذه، مستذكراً أصدقاءه الشعراء والكتّاب بنصّ يحمل اسم الصديق ويُبرز أهم مزاياه، منتهياً بنصّ قصير يختاره من نتاجه.

وقد خصَّني بقصيدة استوقفني التساؤل المحرِج المعذِّب في مقطعها الأخير، حيث يقول:

أيُّها الشاعرُ المتوهجُ

يا فاتنَ الكلمات

لماذا تركتَ القصائدَ مهجورةً

عندَ بابِكَ

مُطرِقَةً تتوسلُ

هل خابَ ظنُّك بالشعر

هذا الذي كانَ نجمةَ أحلامِنا

والملاذَ الأخير؟!

كان الراحل العزيز يُضمّن إشارات التقطها بحسِّه الشعري المرهف من أشعاري، منها (نجمة أحلامنا) و(الملاذ الأخير). وكنتُ قد دوّنتها في أيامي الشعرية مسنِداً للشعر تلك الصفات التي تشي بالرهان الأكيد على وجود القصيدة، ومكانة الشعر في الحياة كضرورة ووسيلة.

لقد تأوّل الدكتور المقالح كلًّا من (الملاذَ الأخير) و(النجمة) بكونهما حنيناً للشعر الذي توقفتُ دون قرار أو اختيار، عن كتابته بضع سنين. كان قد طرأ تغيير خطير في ترتيب أولويات الحياة في حقبة محتدمة عراقياً وعربياً. خرجنا من حرب وأدخلنا الدكتاتور في حرب أخرى، قبل أن تجف الدماء وتستريح الذاكرة من بيانات المعارك وصورها المتلفزة بقسوة ووحشية سممت ذاكرة الناس البصرية، وزرعت الفزع في نفوسهم.

يرافق ذلك حصار اقتصادي قاس وهجرة كبيرة للخارج. تلا ذلك كله احتلال مدمر وغياب للدولة. لكنَّ ما صرحتْ به قصيدة المقالح عني صديقاً، لم يكن تأويلاً بعيداُ عن مرمى الدلالة التي تختبئ في بنية قصائدي التي ذكرتُ فيها الملاذ والنجمة، لكنني قصدتُ بُعد الشعر في سماء متعالية، وأنه آخر الملاذات نسبة إلى الانقضاء السالب في الحياة، بما أنها مساحة عيش، إذ لا ملاذَ ممكن بعد أن نلت حصة كبيرة من العناء والفقدانات والخسائر والجراح.

وقد أصاب الدكتور علي محمد ياسين في عنونة كتابه «على ضفاف الشعر- في الخطاب النقدي عند حاتم الصكَر». كان يلتقط برهافة ما كنت أكرره في حواراتي، تبريراً لجفاف الشعر في تقويم أيامي اللا شعرية. حيث أهرب من التصريح، فألمّح بأنني لم أبتعد كثيراً عن الشعر، أقمتُ على سواحل بحره، أراقب موجاتِ القصيدة تتلاطم أو تنسحب، تتقدم مدّاً وجَزراً. ثم تعللت بأني على علاقة عشقية بالشعر، ليس فيها مراسم زوجية لازمة ومقننة روتينياً، ينالها ما ينال الاعتياد والتكرار من سأم أو برم، لكن الهجر مجهول السبب وغير المدون في تقويم الكتابة، كان حاضراً كزائر الفجأة غير المحسوبة، حتى طال وانتشر في خلايا الشعر التي في جسد الكتابة…

تناثرت القصائد وكأنها تثأر من تهميشها. تَباعد القديم وتعسَّر الجديد. فأن تعيش كثافة الحياة وميوعةَ – أو سيولةَ – ساعاتها المعبّأةِ بالحزن والنفي والفقدان.. فسوف يتراجع الشعر في الأولويات إلى دركٍ لا تستحقه القصيدة؛ فينخذل الحلم، وتخبو النجمة التي تترجم نوره، وتشع على الوجود.

عشتُ الشعر قارئاً أتنزه في بساتينه ومنافيه وأوجاعه وجمالياته، ومستجيباً كالمسحور لنداءاته الغامضة بقلبي، وعقلي أحياناً، لأتمتم بها متلعثما وبما ملكت يداي.. وكما حلم جيلي وسابقوه بأن يصبحوا شعراء في بدء سيرهم في خط الكتابة، وقبل أن تشطَّ بهم الطرق أو تضعف خطاهم ويتوقفوا لما يحسبونه استراحة غير متوقعين أن يناله الجفاف، ذاك الذي أصاب العرب حين وصفوا الشعر بالضرع أو الثدي الذي يجف بالترك والإهمال، كالعضو الذي يفقد وظيفته بعدم الاستعمال.

عشتُ الشعر بأسماء مختلفة، معلماً مع طلابي، محللاً ما أصطاد منه في موقعي الشاطئي قريباً منه.

كنت كالحالم الفتى في إحدى الليالي العربية، يستيقظ بعد حلم لاقى في ضبابه ولاعقلانيته حبيبةً، وحين استيقظ وجد خُصلا من شعرها على فراشه.

كانت القصيدة تخرج من حلمي الشعري وتلبث بين خلاياي..أرقبها تظهر في عنايتي الفائقة عند صوغ جملي النثرية، وفي عنونة مقالاتي وكتبي النقدية التي صنَّفتْها الدكتورة زهراء خالد في كتابها «العنونة النقدية عند حاتم الصَكر» وأثبتت الأثر الشعري في صياغاتها. كنت أختارها بروح شاعر، واضطر لأصنع عنواناً ثانوياً يعين على تقبل الموضوع.

ثم حدثَ أني انقطعت عن جمع أشعاري حتى زرت معرض الكتاب في القاهرة. شجعني الأصدقاء الذين التحقوا بقطار المهاجرين من اليمن هذه المرة.

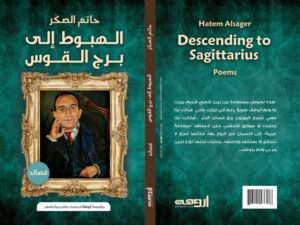

واخترت أن تكون قصيدة (الهبوط إلى برج القوس) عنواناً لكتابي الشعري الرابع الذي صدر في القاهرة. كتاب اختلطت فيه السيرة الشعرية والقصائد القصيرة بمختارات نثرية وشعرية من قراءاتي، قدمتُ بها الكتاب وختمه بمثلها.

وبمصادفة أكاديمية واقتراح من الدكتورة رائدة العامري عام 2022 باستعادة القصائد في ولادة جديدة قامت بها، حصلتْ العودة التالية. كانت الدكتورة تشرف على رسالة ماجستير لإحدى طالباتها، واختارت أشعاري موضوعا لها. وضعت للدواوين عنوانا: «ربما كان سواي في الدواوين الأربعة»، كأنما لأكرس غربتها عني وغربتي عنها. عشتُ في قراءتها ملتمَّة بعد أن بذلت الدكتورة رائدة جهداً كبيراً في الجمع والتحقيق. لقد أنقذت بمبادرتها تلك القصائدَ والأشعار من النسيان والتناسي. كانا فعلين لا أكف عن اقترافهما بحق ما كتبتْ. لكن ظهور الديوان في العام نفسه كان مناسبَة لتأمل ما كتبت. ودونت هواجسي في استعادة النشر هذه متحدثا عنها.

«جدتْ القصائد لها مكاناً الآن، وأنا أعيد حسابات حياتي وإرثها الشحيح، وجراحها الوفيرة. ليس من الادعاء الزعم بأن الشعر بِشين شغبه، أحد جناياتها. والقصيدة بقاف قلقِها من بعد، إحدى ملاذاتها. ويكرّس هذا التصور ما عشت من زمن الكتابة النقدية وسوَّرتُ نفسي بقناعات نظرية، ولاحقت يقينها وأوهامها في نصوص سكنت مخيلتي.

بهذا التردد بين قوسين لا ينغلقان، وبينهما يتأرجح الوعي والشعور والإدراك، كان آخريَ الشعري، ينظر في صفحات، ليست مدونات بل أجسام في مجرّة بعيدة، كأنما في مشهد لا يعنيه، ولم يعش تفاصيله الحارقة».

لقد كنتُ أحاول ترجمة هموم جيلي الستيني والربع الأخير منه تحديداً. وأستعيد مناخات ما كتبت وسياقاته، كما لو في ذكرى بعيدة، كمن يبحث عن شيء مفقود غير متعين. تدرَّج من مقاربة الحلم والحب، فالعدل المفقود، والوطن كفكرة ووجود، ثم تمثيل الخسائر والفقد. أيقنت بألم الشعر وتتبعت مظاهره وصوره.

هكذا كانت خلاصة الدواوين الأربعة المعضَّدة في ولادتها الجديدة بمقدمات وخاتمة ومختارات من كلام بألسنة أخرى، ولكن بقلب الشاعر.. تنوب هنا القصائد عن بعضها في وظيفة جمالية تصنع سر هذا الأفق الخلاب والمترامي كأقيانوس تغرق فيه السفن حيث أعتى الرياح.

كان عليَّ أن أتنقل في مواقع كثيرة. من العراق الجارح الجريح إلى مغتربات لا ترضى بنا أو نرضاها. سبقني بعقود سركون بولص إلى أمريكا. لكنه استخلص درساً لنا جميعاً حين قال: إقامتي في أمريكا إقامة وحسب. «لا وطن بديل لوطنك. الأوطان البديلة كزوجة الأب مهما كانت عطوفاً لا تنسى أنها ليست أمك وأنك لست ابنها».

ومن التفعيلة التي ما زالت لها هيمنة في العقل الشعري لجيلي حين بدأتُ الكتابة، إلى قصيدة النثر التي أجابت عن أسئلتي حول جوهر الشعر وأين نلتقطه. لم يعد لللإيقاعات والتكرارالمضموني والتقليد من معنى، لكنني أثبَتّ أشعاري كلها حتى التفعيلي منها. شهادة على وعيي وتدرجاته. لم أتدخل بحذف أو تعديل، لأني خالفتُ أدونيس وسواه بالضرورة بدراسة معارِضة، لأنه اشتغل بما أسماه (صياغة نهائية) لأشعاره، وعدَّها من حقوقه لأنها نصوصه!

شاعر شاب همس لي بعد أن قرأ الدواوين الأربعة: كيف تنشر التفعيلة وأنت تنظّر لـ – وتبشر بـ – قصيدة النثر. قلتُ هي جنايات لابدّ من أن أضعها بمتونها كلها في العلن، شواهد على الوعي بالشعر في مراحله المحتلفة.

لقد أفلتُّ بالصمت من الفهرسة والتصنيف، رغم اعتقادي بالتجييل والسمات المهيمنة في مناخات كتابته.. معللاً نفسي بالانتماء لطراز من الشعراء عناهم تشارلز سميك في مذكراته: «ذبابة في الحساء» حين قال: الشاعر يعزّ على التصنيف.

موقع الكاتب حاتم الصكر يهتم بأعمال الكاتب

موقع الكاتب حاتم الصكر يهتم بأعمال الكاتب